France – 21/03/2025 – energiesdelamer.eu. Partie 1

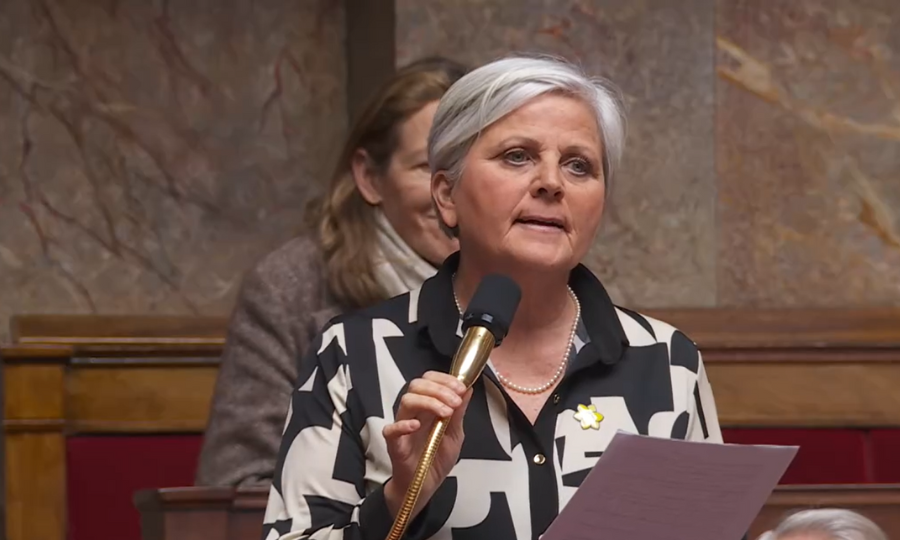

Sophie Panonacle ne lâche pas et devrait arriver à trouver la possibilité de financer les effets du changement climatique sur l’érosion du littoral …..

Dans le cadre de la journée Litto’Morphose organisée par le Département de la Manche* et la ville de Grandville, un vaste panorama a été mené à partir d’exemples concrets menés par les collectivités locales qui sont en première ligne pour gérer les risques dûs au changement climatique sur les littoraux.

La création d’un potentiel « fond érosion côtière » hors financement de l’Etat proposé par Sophie Panonacle lors du Projet de loi de finances 2025 devrait être représenté lors de la loi de Finances 2026.

La matinée a été consacrée aux exemples des projets de recomposition littorale (voir l’article d’Yves Henocque à paraître demain samedi).

L’un des cinq ateliers de l’après-midi portait sur les « Dispositifs et leviers financiers de la recomposition ».

L’un des cinq ateliers de l’après-midi portait sur les « Dispositifs et leviers financiers de la recomposition ».

L’exemple du projet PAPI (Programme d’actions de prévention des inondations) « Littoral Sud Finistère » porté notamment par la Communauté de communes Pays Bigouden Sud (CCPBS) présenté en plénière du matin a été décrypté. La méthode suivie par la communauté de communes a été analysée et décrite à la fois sur le plan politique locale et sur le montage du dossier de financement qui permet le rachat pour destruction prochaine de 7 résidences principales et secondaires du quartier de Léhan à Treffiagat (les plus proches de la mer) et la remise à l’état naturel du site.

Celui-ci illustre l’imbrication et l’interdépendance entre les phénomènes d’érosion et de submersion.

La table ronde réunissait autour de Sophie Panonacle, Députée de Gironde, présidente de la CNML et du Comité national du trait de Côte, Eric Jousseaume, vice-président de la Communauté de communes et Maire de l’Ile-Tudy, Guillaume Esteva-Kermel, chargé de mission concernant les risques littoraux, Inspecteur à l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable co-auteur du rapport sur le « Financement des conséquences du recul du trait de côte » (basé sur l’inventaire du Cerema), Emmanuelle Martin, responsable du Service Environnement et Ressources naturelles à la Région Normandie.

La discussion a permis d’une part à Jean-François Landel d’expliquer le rapport et le montant du financement à prévoir pour dédommager les propriétaires d’une résidence principale, à Eric Jousseaume et Guillaume Esteva-Kermel d’expliquer les procédures du montage financier pour les habitations du quartier de Léhan, à Sophie Panonacle de présenter l’état d’avancement du projet de création d’un « fonds érosion côtière » retoqué lors du passage de la loi de finances 2025.

A cette occasion, Sophie Panonacle a diffusé la réponse d’Agnès Pannier-Runacher lors des questions au Gouvernement du 11 mars 2025 relative au fond érosion côtière.

Emmanuelle Martin a présenté la flexibilité du Conseil régional de Normandie et l’adaptation dont il peut faire preuve en utilisant les dispositifs déjà existants au niveau de l’Etat, de l’Ademe et de la commission européenne avec les fonds FEDER…. Une certitude, les Agences de l’eau sont aussi en première ligne…

Présentation du projet qui a amené à la décision de renaturalisation publié par France Digues le 14 mars dernier avec l’interview de Guillaume Esteva-Kermel.

Les deux risques côtiers peuvent nécessiter une gestion combinée sur des secteurs où ils interagissent avec les ouvrages de protection. Les services Gemapi et les directions du littoral des intercommunalités sont en première ligne. Et doivent jongler entre les outils de planification et de cofinancement.

L’érosion du littoral suscite des discussions complexes autour des recompositions spatiales et de l’articulation entre une gestion dite « souple » ou « en dur » du trait de côte, ainsi que sur les modalités de financements pour les communes.

Celles-ci font l’objet de débats politiques, à l’instar des interrogations soulevées par la députée de la Gironde Sophie Panonacle et plus récemment, des recommandations émises par la Cour des Comptes pour l’aménagement du littoral méditerranéen face aux risques côtiers.

Dans les intercommunalités littorales, l’érosion fait bouger d’autres lignes, celles des services Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). En charge de la prévention des submersions, les équipes dites « gémapiennes » sont en effet de plus en plus amenées à s’intéresser à l’érosion et aux interactions entre les deux risques.

L’exemple du quartier de Léhan à Treffiagat et la décision de la communauté de communes après la tentation de l’enrochement.

Le quartier de Léhan, où sont situées les habitations les plus vulnérables, s’est développé après les années 1970 derrière la vaste dune de Léhan, sur une zone basse de marais en partie asséchée par les humains. La barrière d’enrochement longue de 400 mètres a été installée à la fin des années 1990, à l’ouest du cordon dunaire. « A l’arrière, il y a toujours une zone de marais et lors des tempêtes, les habitations autour se retrouvaient probablement les pieds dans l’eau. La philosophie courante ces années-là était de figer le trait de côte », explique Guillaume Esteva-Kermel. Et c’est aussi à la fin du siècle dernier, autrement dit récemment, que l’enrochement a été complété par des murets et des gabions maçonnés, tandis qu’à l’est, la dune de Léhan devait faire office de protection naturelle.

Gestion court terme

Face au risque immédiat de submersion, l’intercommunalité a décidé, dans l’urgence en 2020, d’enrocher 300 mètres supplémentaires devant le village de Léhan. Mais avec la récurrence des tempêtes et de la chasse sédimentaire, l’enrochement a dû être retravaillé en 2023. Le bloc communal a aussi procédé à des rechargements en sable « pour protéger le bassin des risques ». Pour autant, en octobre 2023 entre les tempêtes Céline et Ciaran, malgré un apport de sable en urgence, 20 maisons à Léhan ont dû être évacuées à titre préventif. Fin 2024, la communauté de communes déboursait encore 95.000 euros pour renforcer ponctuellement ces protections, mais la décision était prise de changer de stratégie.

Programme PAPI et analyse ACB

Car entre-temps l’intercommunalité avait procédé à des études approfondies, en s’appuyant sur des études précédentes et sur le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Littoral Sud Finistère. Ce PAPI a été construit en partenariat avec deux intercommunalités voisines, avec une première version labellisée en 2019 (1). « On a demandé au Bureau d’étude de produire plusieurs stratégies. Il était parti au début sur une défense en dur avec prolongement des enrochements, mais les élus locaux et l’Etat ont demandé de présenter aussi une stratégie de « renaturation », consistant à arrêter d’entretenir l’enrochement de premier rang, qui représente des investissements réguliers et lourds ».

Ces deux scénarios ont ensuite pu être comparés sous l’angle financier en utilisant les méthodes d’analyse coût bénéfice (ACB) et AMC (analyse multi-critères). Les calculs ont contribué à faire pencher la balance vers la renaturation. En termes de coût global, les investissements sont comparables [rachat des habitations versus nouvel enrochement…], mais en coût d’entretien à 30 ans, voir 50 ans, la renaturation est plus avantageuse, précise la communauté de communes. Dans tous les cas, les investissements sont conséquents : 3 millions d’euros ont été alloués pour les achats fonciers tandis que le projet de travaux pour le nouvel endiguement était chiffré à 4,7 millions, dans le PAPI 2024 2029 (action 7.3).

1 – Le PAPI réunit la CCPBS, la communauté de commune du pays Fouesnantais et la communauté d’agglomération de Concarneau. Les PAPI, une fois labélisés par l’Etat, permettent d’obtenir un co-financement étatique pour des études, des travaux et d’éventuelles acquisitions d’habitations, via le Fonds « Barnier » créé en 1995.

2 – Rapport » Financement des conséquences du recul du trait de côte » Marie-Luce Bousseton – IGEDD, Jean-François Landel – IGEDD, Boris Leclerc – IGEDD et Maxime Tandonnet – IGA.

POINTS DE REPÈRE

Retour sur la journée Litto’Morphose – Quel futur pour notre littoral ? par Yves Henocque – 2

Le séminaire était organisé par le département de la Manche présidé par Jean Morin, représenté par Valérie Nouvel, Vice-présidente en charge de la transition et de l’adaptation au changement climatique, la ville de Grandville dont le maire est Gilles Ménard, avec le soutien du Fond Feder de la Région Normandie, la préfecture de la Région Normandie représentée notamment par Laurent Dumont, Chef de bureau espaces littoraux, estuariens et marins Dreal Normandie.

Abonnez-vous aux articles complets, publiés dans les newsletters, ou inscrivez-vous gratuitement au Fil info de l’agence de presse d’energiesdelamer.eu.

Avec l’abonnement (nominatif et individuel) l’accès est illimité à tous les articles publiés.

Abonnements : Aziliz Le Grand – Mer Veille Energie

Suivez-nous sur les réseaux sociaux Linkedin et Facebook

Le Business Directory, répertoire des membres soutiens d’energiesdelamer.eu.

Les adhésions des membres permettent l’accès gratuit aux articles publiés sur leurs activités par energiesdelamer.eu. Véritable outil, la base de données comprend, depuis le 15 février 2025, près de 10 450 articles d’actualité ont été indexés quotidiennement.

Publicités Google :