France – 17/02/2025 – energiesdelamer.eu.

De la terre à la mer … et retour : Francis Beaucire est géographe. Il a été nommé Président de la commission particulière de débat public (CPDP) sur le schéma décennal de développement du réseau (SDDR), plan / programme national, le 13 janvier 2025.

Saisine de la CNDP par RTE

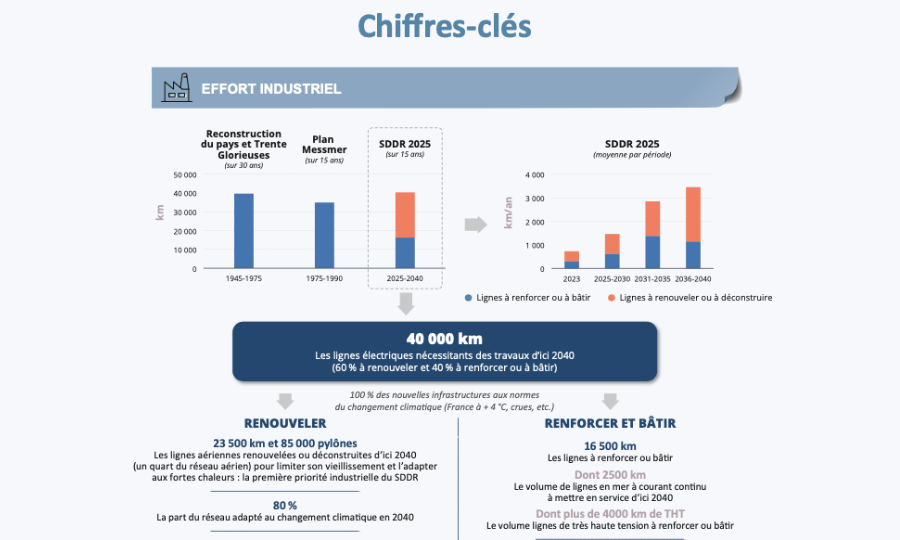

Le SDDR, présenté le 13 février par Xavier Piechaczyk, Président du Directoire de Réseau de Transport d’Electricité (RTE), Thomas Veyrenc, Directeur général en charge de l’économie, de la stratégie et des finances et Chloé Latour, Directrice stratégie et régulation, propose une trajectoire de transformation du réseau public de transport d’électricité à l’horizon 2040…

Auparavant, par un courrier du 18 décembre 2024, Xavier Piechaczyk, Président de Réseau de Transport d’Electricité (RTE), a saisi la Commission Nationale de Débat Public présidée par Marc Papinutti, pour l’élaboration du schéma décennal de développement du réseau de RTE. Ce projet comporte des enjeux nationaux sur l’environnement, l’aménagement du territoire, sociaux et économiques. La CNDP a considéré qu’il était nécessaire d’organiser un débat public, conformément au code de l’environnement. Les dates devraient être déterminées avant la fin mars pour ce débat 100% RTE.

Francis Beaucire, Ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé de Géographie, auteur d’une thèse de géographie physique, enseignant-chercheur en Université (Nanterre, Cergy-Pontoise, Paris1 Panthéon-Sorbonne) dans le domaine de l’aménagement des territoires et de l’urbanisme, spécialiste des relations entre réseaux et territoires, a, depuis cinq ans plongé dans l’univers des éoliennes en mer.

De la terre à la mer … et retour OU comment passer de la terre à la mer ? Entretien.

Y-a-t-il un rapport entre votre formation, votre carrière, les problématiques de l’éolien en mer… et prochainement des réseaux de transport d’électricité de RTE ?

A priori non… et pourtant… Je suis entré il y a plus de quinze ans dans le circuit de la CNDP. Antérieurement, la mairie de Paris m’avait sollicité pour participer à la concertation dite « Paris rive gauche » concernant l’aménagement du quartier de la gare d’Austerlitz, une concertation présidée par un ancien préfet, Gilbert Carrère. Ce dernier m’a entraîné dans un débat public consacré à un projet autoroutier dans les Yvelines. Je lui dois ma formation au débat public. Devenu retraité, j’ai été rattrapé par la CNDP et je suis entré dans mon deuxième débat public consacré cette fois à l’augmentation de capacité de la gare de Part-Dieu à Lyon. A l’époque, la présidente de la CNDP, Chantal Jouanno, m’a ensuite proposé d’entrer dans de nouveaux débats, ceux des projets de parcs éoliens en mer ; des éoliennes en mer. Il s’agit encore d’aménagement de territoires, mais des territoires liquides cette fois. C’est encore une question de relation entre un écosystème et ses usagers.

Comment aviez-vous été « recruté » à ce moment-là à la CNDP, à quel titre et pour quelle fonction ?

À la CNDP, outre les personnels permanents, peu nombreux, qui assurent la bonne marche de cette autorité indépendante, il y a un vivier de personnalités, les garants des concertations et les membres des débats publics. C’est la CNDP qui organise le débat public, qui en a l’autorité et elle est saisie par des porteurs de gros projets d’équipement, dans le strict cadre du Code de l’Environnement. Le statut de personnes comme moi est simple : nous sommes volontaires (et seulement indemnisés). Ce ne peut donc être un métier, c’est une activité temporaire et on ne peut évidemment pas en vivre. Notre rôle est de créer les conditions de l’information de tous les publics, et pas seulement les parties prenantes ayant une implication directe dans les projets soumis au débat public. Mais au-delà, la mission est aussi de recueillir la parole des publics dans leur diversité, sur l’opportunité du projet, ses alternatives et ses variantes potentielles. Mon statut, c’est comme cela que je l’envisage, est celui d’un citoyen engagé au service de la démocratie, participative celle-ci.

Vous avez été l’un des trois acteurs au niveau national du débat public «La mer en débat» présidé par Floran Augagneur. Il y avait également Caroline Werkoff. Concrètement, une fois que vous avez accepté la proposition de participer à un débat public, comment les choses se sont-elles passées ?

présidé par Floran Augagneur. Il y avait également Caroline Werkoff. Concrètement, une fois que vous avez accepté la proposition de participer à un débat public, comment les choses se sont-elles passées ?

Dans ce grand débat qui s’est appelé « La mer en débat », c’est toute une équipe qui a travaillé en même temps sur toutes les façades de la France métropolitaine. Pour ce qui me concerne, j’avais présidé auparavant deux débats, l’un en Normandie Centre Manche 1 (A04), l’autre en Nouvelle Aquitaine (A07). Une fois nommé par la CNDP et une fois recrutés les membres de la commission particulière dédiée, ce sont de dix à douze mois qui commencent : 4 à 6 mois de préparation en collaboration avec la maîtrise d’ouvrage qui a saisi la CNDP, 4 mois de débats et 2 mois de conception et de rédaction d’un rapport final, document rendu public. Et, en cas de besoin, la commission particulière peut aussi demander des éclaircissements ou des compléments à la maîtrise d’ouvrage, voire des expertises complémentaires indépendantes.

Comment le public intervient-il ?

Il faut parler des publics plutôt que du « grand public » tant il est diversifié. Tous les moyens de communication sont bons pour solliciter et motiver les publics : presse nationale et régionale et plus largement médias locaux, réseaux sociaux, etc. Les publics peuvent s’exprimer du différentes façons, celles qui leur sont familières : en participant à des réunions, rencontres, ateliers, par courrier postal, ou par la voie numérique grâce à des plates-formes spécifiques.

Votre actuel engagement citoyen sur ces questions d’éoliennes en mer ne serait-il pas l’aboutissement d’une inclinaison personnelle ancienne ?

Lorsqu’on me parle de l’augmentation de capacité de la gare de Part-Dieu, je sais de quoi il s’agit, c’est en quelque sorte ma culture (j’ai appris à lire dans La Vie du Rail, l’hebdomadaire du cheminot.) Mais sur la question des éoliennes dans la mer, pas du tout. Du moins en apparence. La géographie, qui est une discipline à large éventail, conduit à comprendre ce qu’est le climat, l’écosytème, les dynamiques territoriales, ce qu’est un réseau, ce qu’est l’état de la société, etc. Toutes ces approches convergent et se combinent dans ce que j’appellerai les systèmes territoriaux et leurs aménagements. Au fond, je ferai bien un parallèle entre le Schéma de cohérence territorial (SCoT) en milieu continental et le Document stratégique de façade (DSF) en milieu marin.

Quelle est la situation quand vous entrez dans cet univers ?

Quand j’entre dans le débat normand en 2020, il y a déjà eu une douzaine de publics antérieurs sur l’éolien en mer. C’étaient des projets d’installations souvent très proches des côtes qui ont évidemment suscité une large panoplie d’oppositions : riverains contre l’atteinte à l’horizon marin et le risque de perte de valeur immobilière et d’attractivité touristique ; la pêche notamment côtière, et les impacts environnementaux dont une bonne part est encore inconnue. Tout cela pour dire qu’il y a une convergence des oppositions, car les projets d’éoliennes en mer viennent bousculer tout le monde. Il y a les réalités mais aussi un fort ressenti culturel propre à l’univers marin.

La situation a-t-elle évolué depuis votre arrivée dans cet univers ?

Il me semble que oui. Au départ de ces cinq ans, on est dans l’idée bien ancrée en France que le nucléaire va pourvoir aux besoins en matière d’électricité, contrairement à nos voisins, notamment l’Allemagne. Durant les trois derniers débat publics*, le contexte de la perception de notre équation électrique a changé progressivement : le nucléaire est vieillissant, la transition énergétique est en marche, la demande va s’accroître. Le vocabulaire de la décarbonation s’impose, celui de la sobriété également, y compris ses critiques. D’autre part, la guerre aux portes de l’Europe et les relations géopolitiques avec les fournisseurs d’énergie fossile renforcent la question de la souveraineté et de l’indépendance industrielle. Sans compter que les effets du changement climatique commencent à se voir. Tous ces éléments pris ensemble ont transformé le contexte. Un discours a émergé peu à peu, à côté des oppositions frontales, qui s’articule autour du « comment faire » et non plus seulement autour du « ne pas faire ». Cette transformation est certes due aux réalités contextuelles, mais également au changement générationnel. En ce sens, c’est également une transition, pas seulement énergétique et écologique, mais culturelle. Plus récemment, les incertitudes géopolitiques et les inquiétudes quant au maintien des niveaux et des modes de vie peuvent évidemment ralentir voire inverser plus ou moins durablement cette tendance à comprendre, accepter voire accompagner les transitions.

En juin-juillet 2022, un colloque a eu lieu au Centre culturel international de Cerisy sur ces questions. Quel en était l’objectif ?

Nous avons pressenti l’importance de la dimension culturelle dans la façon de se représenter le problème posé par ce nouvel habitant de la mer. La mer est plate, l’horizon de la mer est à peu près plat, tout ce qui se passe dans la mer passe et bouge, les phares sont les derniers postes avancés du continent. Les éoliennes sont verticales, élevées, fixées, établies loin au large et là pour des années. Nous avons pris conscience de cette question et nous avons eu envie de la mettre en discussion entre chercheurs et praticiens du littoral et de la mer : est-ce que les façons de se représenter les choses peuvent changer, et comment ?. Cerisy est venu après deux débats, en Normandie puis à Oléron, réunissant pendant une petite semaine une quarantaine de personnes d’horizons très différents. Cela a donné naissance à un livre, comme généralement à l’issue des colloques de Cerisy : La mer, l’éolienne et le citoyen, les nouveaux territoires de l’énergie (Editions Hermann, 2024). Ensuite, sans transition, a été lancé le débat public simultané sur les quatre façades : « La mer en débat ».

Quel était le thème de ce dernier grand débat ?

Trois ministères, la mer, l’énergie, la transition écologique, se sont associés pour produire un texte commun afin de saisir la CNDP. La problématique en a été large et complexe, articulée autour de deux sujets fortement structurants : le premier, c’est la recherche de zones propices pour loger à terme 45 gigawatts de puissance installée en éoliennes dans la mer ; le deuxième sujet concerne la mise à jour des Documents stratégiques de façade et notamment l’obligation de définir des « zones de protection forte » (SPF), c’est à dire des zones dans lesquelles les activités humaines doivent être encadrées pour préserver l’écosystème marin. Cet aménagement du territoire marin suit une directive européenne que chaque pays va appliquer en l’adaptant. Le rapport établi à l’issue du débat public a été rendu public en juin 2024. Une concertation fait suite au débat pour continuer de veiller à l’information et à la participation des publics.

Quand on parle de l’État, est-ce seulement le gouvernement ?

C’est aussi le Parlement, ce sont les services des ministères, et il ne faut pas oublier RTE, Réseau de transport d’électricité. A côté de l’Etat, se mobilisent les collectivités, les organisations professionnelles de l’industrie et de la pêche et les ONG environnementales. C’est un complexe de parties prenantes bien au fait des politiques publiques et des projets. Et la CNDP fait entrer dans le jeu ce tout-public qui peut être intéressé, concerné, impliqué, impacté par ces grands projets d’équipement.

Depuis la remise du rapport « La mer en débat » en juin 2024, il y a eu les élections législatives, deux gouvernements. Les Océanes Atlantique 2024 (France-Québec) ont permis de faire un retour d’informations le 24 septembre, quelques jours avant que la réponse de l’Etat et de RTE soit remise le 18 octobre 2024.

Et vous repartez dans un nouveau débat public, de retour à terre si l’on peut dire ?

En effet. Cette fois, ce n’est pas l’Etat qui saisit la CNDP, c’est RTE. Le sujet, c’est le Schéma décennal de développement du réseau, le SDDR. Le réseau électrique est confronté à plusieurs problématiques : le renouvellement dû à son vieillissement, les changements qui interviennent dans les sources de production et de consommation qui ont des implications géographiques et les besoins de renforcement de la capacité de certaines lignes. C’est une belle question d’aménagement du territoire dont les enjeux se comptent en années -2040- et en milliards -entre 90 et 100 milliards d’euros. Des engagements pour une économie qui forme le projet de la réindustrialisation et une société qui électrifie ses usages, mais aussi des ancrages régionaux et locaux qui vont interpeller les collectivités et les publics : tous les ingrédients du débat public.

Propos recueillis par Jean-Louis Mingalon

* Les trois débats publics sur l’éolien en mer auxquels Francis Beaucire à participer sont : Centre Manche 1 (Président), Nouvelle-Aquitaine Oléron (Président) et le débat public « La mer en débat » présidé par Floran Augagneur.

POINTS DE REPÈRE

Abonnez-vous aux articles complets, publiés dans les newsletters, ou inscrivez-vous gratuitement au Fil info de l’agence de presse d’energiesdelamer.eu.

Avec l’abonnement (nominatif et individuel) l’accès est illimité à tous les articles publiés.

Abonnements : Aziliz Le Grand – Mer Veille Energie

Suivez-nous sur les réseaux sociaux Linkedin et Facebook

Le Business Directory, répertoire des membres soutiens d’energiesdelamer.eu. Les adhésions des membres permettent l’accès gratuit aux articles publiés sur leurs activités par energiesdelamer.eu. Véritable outil, la base de données comprend, depuis le 15 janvier 2025, plus de 10 300 articles d’actualité indexés quotidiennement.

Publicités Google :